80岁老木匠40年“精益求精”创作袖珍织布机获创意金奖

2016-06-24 09:21 来源:牡丹晚报

编者按 工匠是百姓日常生活中须臾不可离的职业。木匠、铜匠、铁匠、石匠、篾匠等,各类手工匠人用他们精湛的技艺为传统生活定下底色,工匠精神也成为“精益求精,精雕细琢”的代名词。当今社会,心浮气躁,追求“短、平、快”带来的即时利益,忽略了产品的品质灵魂。国务院总理李克强在今年的政府工作报告中说,鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神,增品种、提品质、创品牌。从本期开始,本报将寻找全市各行各业的“优秀工匠”,以飨读者。

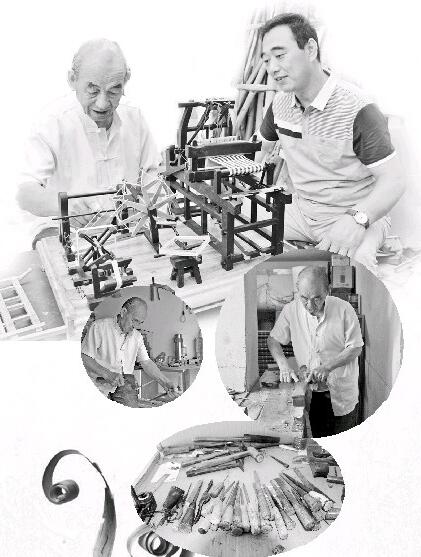

80岁的张洪仁是牡丹区马岭岗镇人,做了40余年的木匠活,这些都缘于他对木匠活的感情。近几年,他重操旧业,凭借对老式生产工具的印象,做出了各种袖珍生产工具。今年5月,凭借木制袖珍织布机全套产品,他获得第八届中国(山东)工艺美术博览会创意金奖。记者看到,老人用鞋盒般大小的织布机,能织出巴掌大小的花布,精湛的技艺、细腻的做工,让人惊叹不已。

两个月打造最小织布机,可织出三色花布

昨日,在菏泽文心花园小区自家的车库内,80岁的张洪仁正戴着老花镜,对着一块木头敲敲打打,各式各样的木头堆积在车库内,这就是张洪仁的“工作室”。

一台迷你织布机被玻璃罩了起来,放置在工作室的角落里。“这就是曾经获得创意金奖的参展作品。”张洪仁自豪地对记者说。

日常使用的织布机,长约2米,织布人通过脚踩踏板、翻飞梭子,织出各种布料。而这台小织布机长约26cm、宽约23cm、高约13cm,如鞋盒般大小。张洪仁和老伴用红、绿、白三种颜色的线,织出三色相间的花布,如巴掌大小。“从开始构造,到完全制作好,这个织布机大约花费了我两个月的时间。”老人说。

“麻雀虽小,五脏俱全”,织布机虽然比原先小了10倍,但没有缺少任何一道工序,且都经过精心打磨。“每一根木头都相互嵌在一起,没使用一颗钉子。”张洪仁说。记者注意到,织布机需要纵向固定的几根横木,都是在同一个位置穿眼,由一根木头穿过固定。

使用工具都是自制的,争取“做到最好”

张洪仁18岁开始做木匠,与木头打交道40余年,对木匠活有很深的感情。

“以前是为了维持生计,现在是我惟一的娱乐方式。”张洪仁说,60岁时,为照看孙子,他放下了木匠活。如今,孙子、孙女都长大成人,又赋闲在家的他开始重操旧业。

“他不会打麻将,不爱养鸟打牌。”张洪仁的儿子张电文说,“老父亲就是对做木匠活情有独钟,对别的娱乐方式不感兴趣。他总是筹划着要继续做木匠活,这也成了他的一种精神依托。”

得到儿子张电文的支持,张洪仁开始研究制作最小的织布机。

制作袖珍织布机,普通的工具是没办法的,张洪仁只好先自己打造特殊工具。在他的工作室里,记者看到了由铁钉改造的各种小锥子。“要做就做到最好”,通过张洪仁的几件半成品可以看到,木条上的每一个孔都四四方方,且丝毫没有错位。

全套袖珍农具,或将震撼亮相

除了纺线、织布的工具,张洪仁还制作了过去使用的耕犁。

“我还会把过去使用的太平车打造出来。”老人说,所谓太平车,是旧时用于短途运输大批量东西的木制推车,如今,可以在博物馆内依稀见到它的身影。“制造这些东西也是我的愿望,希望我打造的这些小东西,能记录下历史上的一刻,也为后人留个念想。”张洪仁说。

每天在木头上打孔、打磨,这位80岁的老人没有丝毫的厌倦。“在工作室里,他一站就是一天。”张电文告诉记者,为少打扰居民,老人每天早8时后才干活。

张洪仁告诉记者,他准备按照以前的老式农具的样子,打造出全套的袖珍农具,让后人能够记住过去的一些东西。